■ 土木製図の基礎知識 シリーズ

3.測量座標とは?

5.排水の考え方と高さ・勾配の決め方とは?←このページ

目次

1.排水の考え方

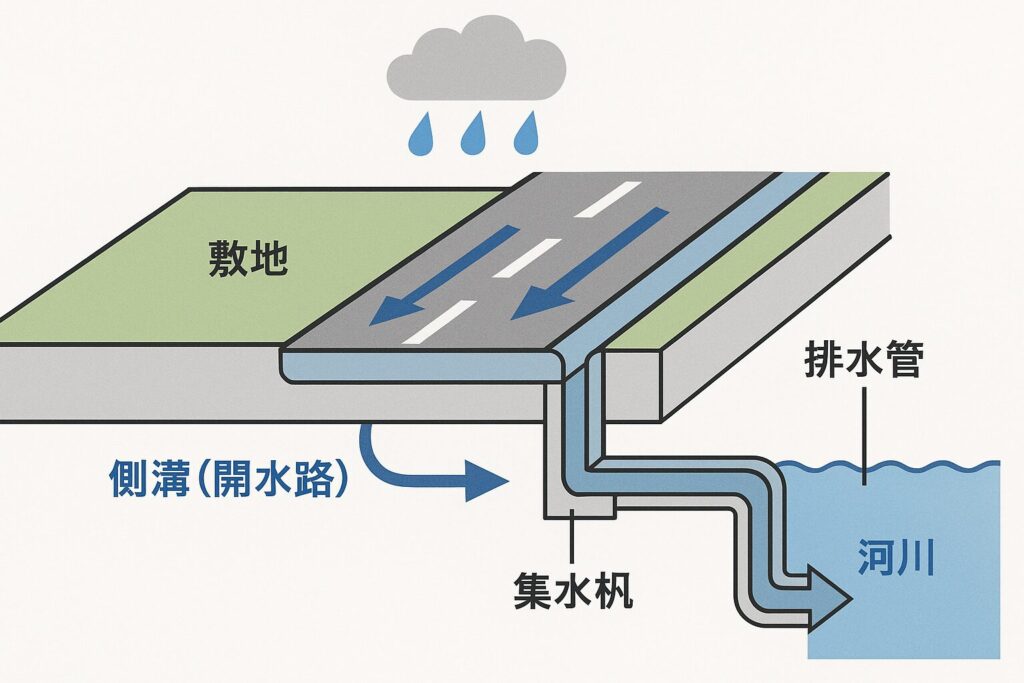

道路や敷地に雨が降ると、そのままでは水たまりや冠水が発生します。

そこで、「雨水を集めて、流し、処理する」仕組みをつくるのが排水計画です。

排水の基本的な流れは次のとおりです。

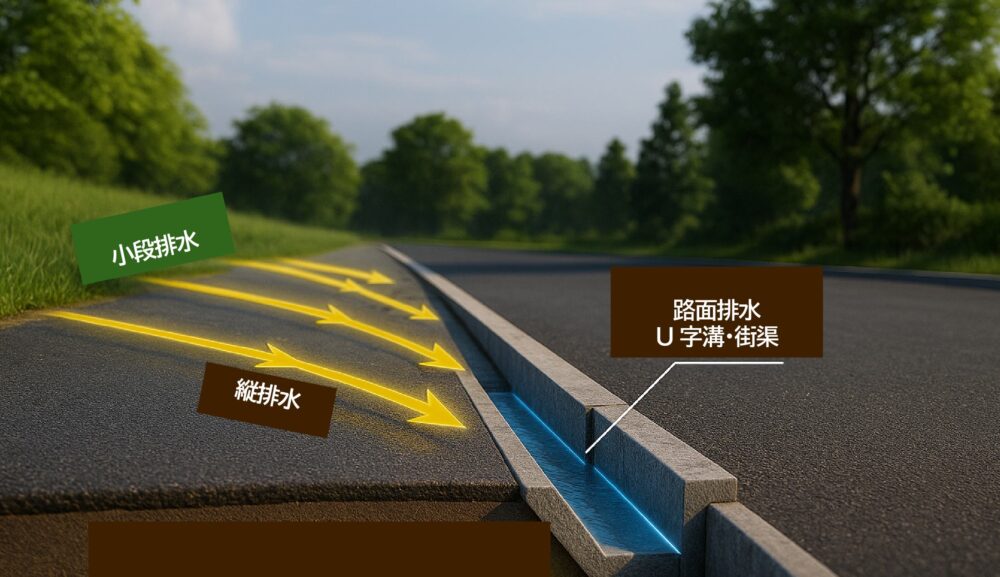

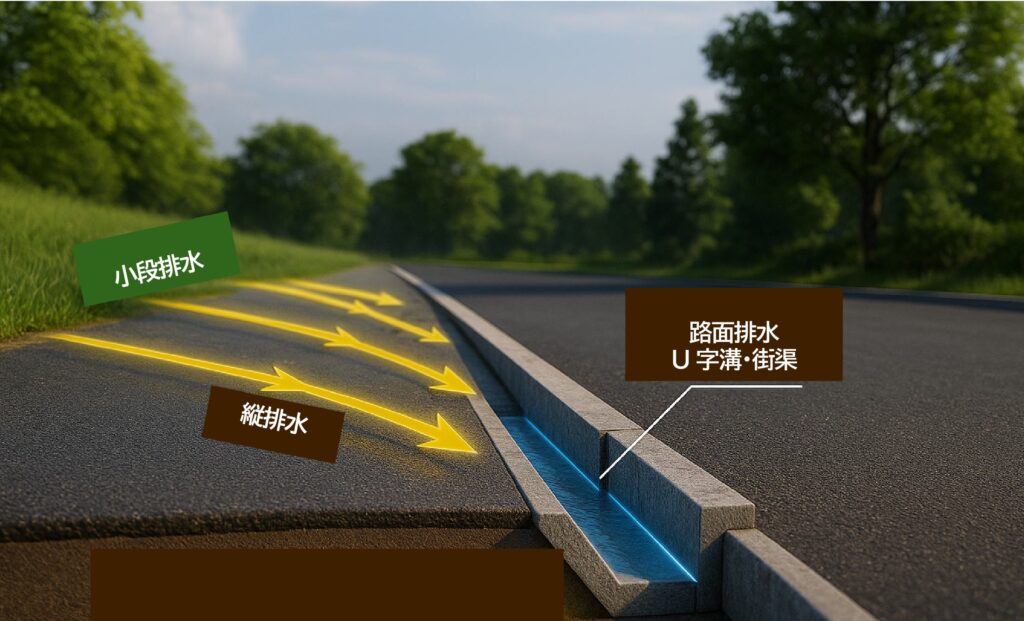

- 路面勾配 → 雨水を片側へ集める

- 側溝(開水路) → 水を受け流す

- 集水桝・排水管 → 下流の幹線へ導く

- 放流 → 河川や下水処理施設へ流す

ポイント:「どこに水を集め、どうやって安全に流すか」をあらかじめ設計しておくことです。

2.高さと勾配の基本

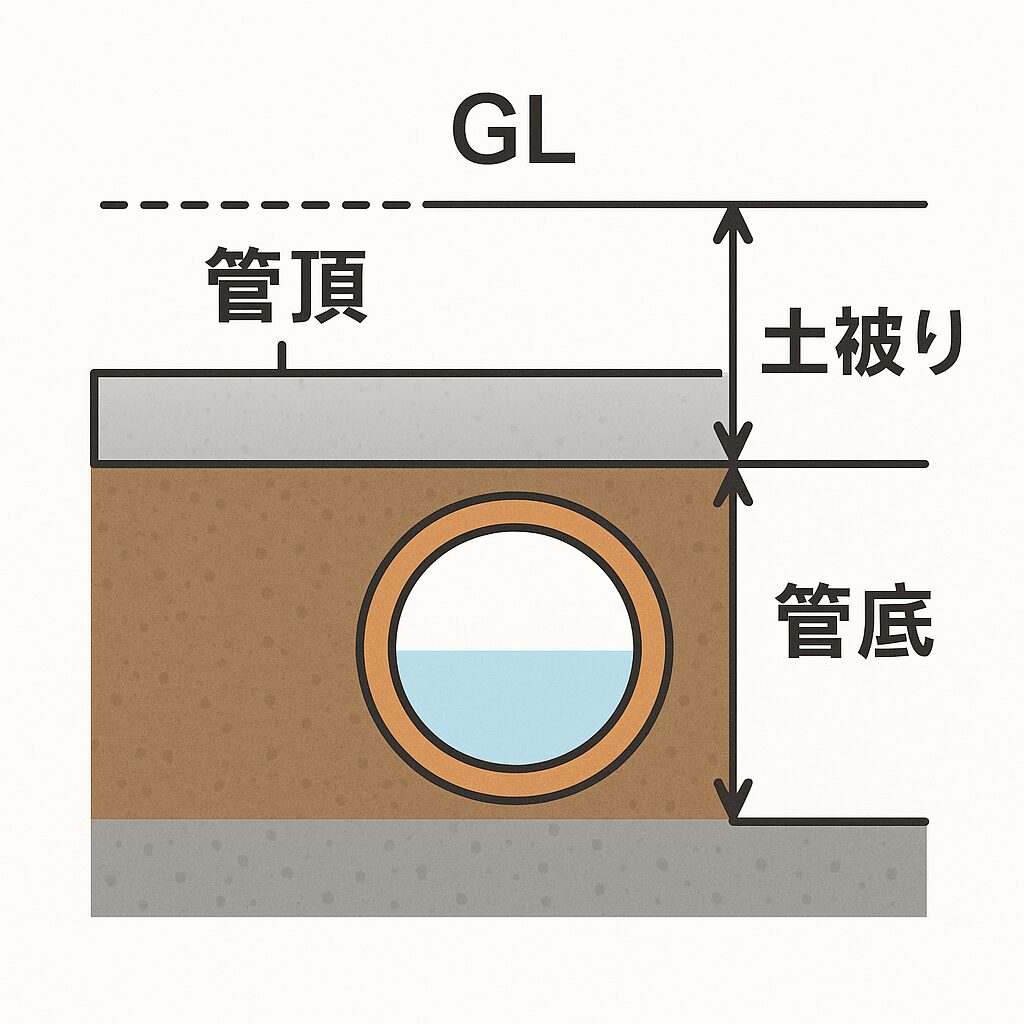

1. 高さの基礎用語

- 地盤高(GL):道路や敷地の表面の高さ

- 管頂(クラウン):排水管の上端

- 管底(インバート):排水管の下端(実際に水が流れる高さ)

- 土被り:地盤表面から管頂までの覆いの厚さ

2. 勾配の考え方

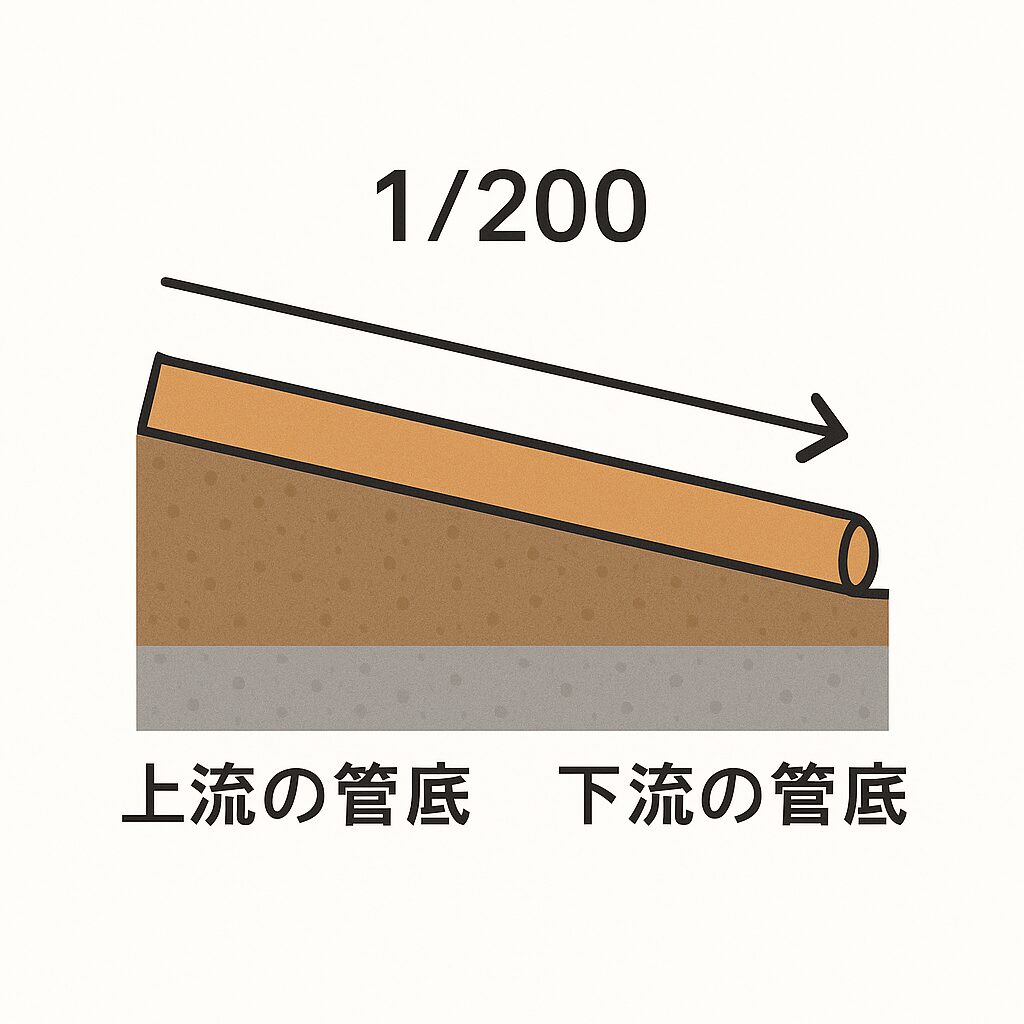

- 勾配は「1/n」で表すことが多く、例えば 1/200 = 0.5%

- 下流の管底は、

上流の管底 − 勾配 × 延長

で計算します。

ポイント:これにより、排水管や側溝を「自然に下がっていく流れ」に設計できます。

a) 基本式

【下流の管底高さ=上流の管底高さ−勾配×延長】

- 上流の管底高さ:始点の管の底の高さ

- 勾配:1/n の形(例:1/200 = 0.005 = 0.5%)

- 延長:管の水平距離(m)

b) 具体例

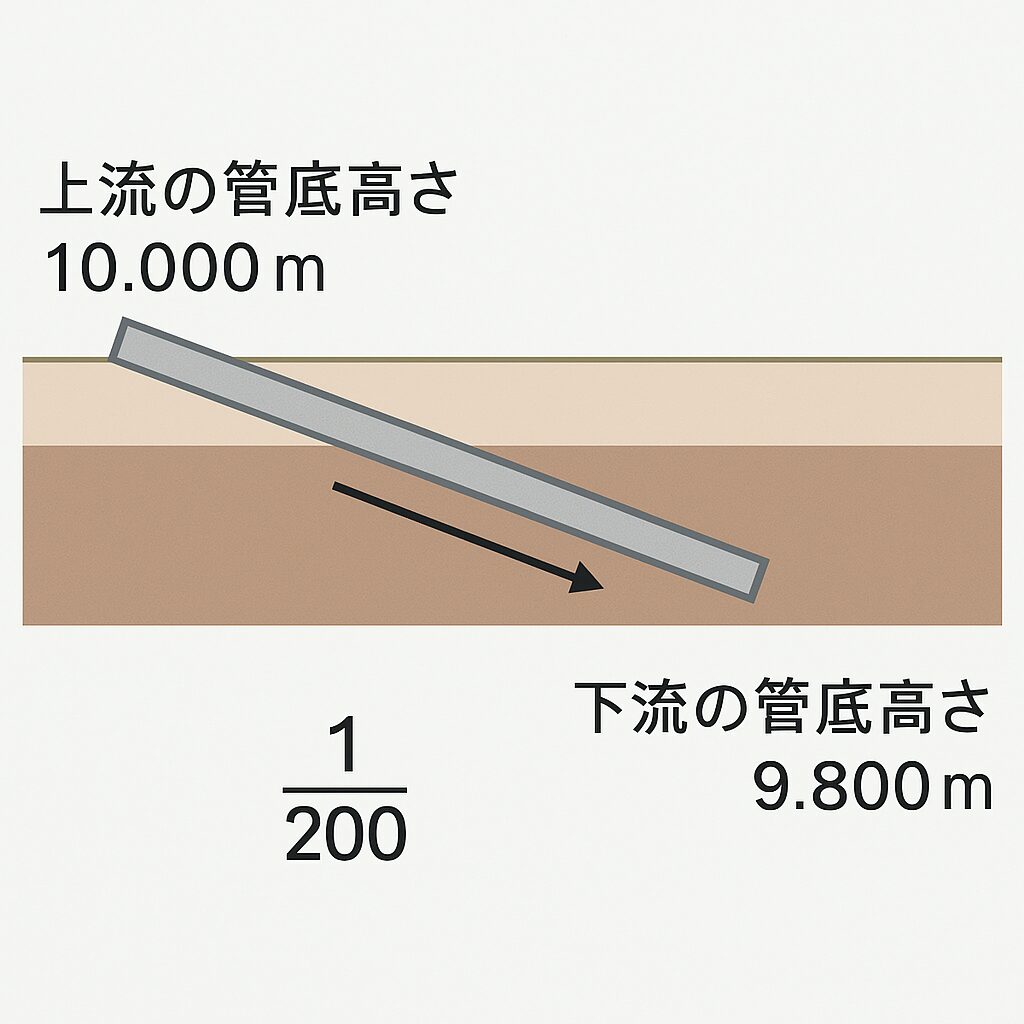

・条件

- 上流の管底高さ(インバート):10.000 m

- 勾配:1/200(= 0.005 = 0.5%)

- 延長:40 m

c) 計算

下流の管底高さ=10.000−(0.005×40)

下流の管底高さ=10.000−0.200

下流の管底高さ=9.800m

d) 解説

- 始点(上流):10.000 m

- 終点(下流):9.800 m

- 40 m の間で 20 cm 下がる → 勾配 1/200 の設計どおり

★このようにして「高さが自然に下がっていく」ことで、水が下流へ流れていきます。

3.初心者への目安

- 道路横断勾配:おおよそ 2%

- 側溝の縦断勾配:1/100~1/300 程度

- 排水管の土被り:車道下で 1.0 m 以上が一般的

- 流速の目安:0.6 m/s 以上で堆積を防止

★詳細な数値や設計基準は地域ごとの指針に従いますが、まずは「高さと勾配を意識して水の流れを描く」ことが土木製図の第一歩です。

4.まとめ

- 排水計画は「雨水をどこに流すか」を決めることから始まる

- 側溝や排水管の高さと勾配を正しく決めることが重要

- 初心者はまず「地盤高」「管底」「勾配」の関係を図で理解するのが近道

上記の【PDF資料】がダウンロードできます。『排水の考え方と高さ・鋼材の決め方』

5.排水溝(自由勾配側溝)の工事風景

Youtube動画では、AutoCADで勾配ある線分を描き方を解説しています

<実践で学びたい方へ>

測量座標や縮尺の知識を、実際の図面作成に活かす方法は「AutoCAD土木コース」で学べます。

土木初心者からでも安心してスタートできるカリキュラムで、測量座標・縮尺設定・座標変換の基礎をわかるまで徹底解説します。

👉 AutoCAD土木コースの詳細はこちら

<関連記事>

■ 土木製図の基礎(オンライン無料体験) AutoCAD編

AutoCAD土木製図講座をオンラインで無料体験を行っているYoutube動画の一部です。

新入社員研修に最適なCAD入門書 ― 現場実績から生まれた一冊

日本語の理解できる外国人向けに、AutoCADベーシック講座/土木製図講座を行います

AutoCAD 入門書を【外国人実習生向け】に制作します